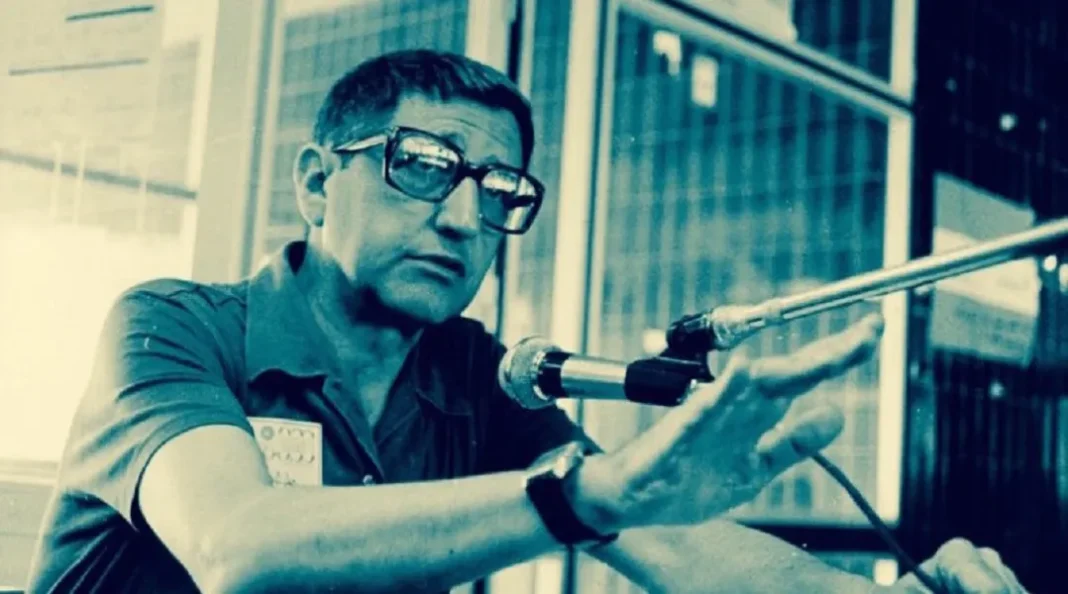

Se cumplen en 2025 los cien años del nacimiento de Manuel Sacristán Luzón, y discípulos, seguidores y lectores conmemoramos este acontecimiento con diferentes actos, resaltando la importancia de su trabajo cultural para el desarrollo del materialismo dialéctico en el siglo XX, con importantes repercusiones en nuestro siglo XXI. Este significativo intelectual perteneció a la cuarta generación de marxistas, y sus interpretaciones del materialismo dialéctico constituyen el antecedente de las actuales investigaciones teóricas sobre la coyuntura histórica y las perspectivas de futuro para construir una sociedad socialista sin clases. La quinta generación de marxistas tenemos que estudiar sus obras para orientarnos en el mundo del siglo XXI, actualizando sus análisis para situarlos en las coordenadas actuales.

Hace más de 30 años escribí mi tesis doctoral sobre su figura, que fue el primer estudio sistemático sobre su pensamiento. Hice esa investigación en estrecho contacto con Juan Ramón Capella, que luego escribiría su propia versión sobre Sacristán. Mi tesis fue el inicio de un trabajo prolongado durante estos 30 años que ha dado excelentes resultados. Hemos de agradecer Salvador López Arnal, José Sarrión Andaluz, José Luis Moreno Pestaña y tantos otros, su dedicación para rescatar el pensamiento de Sacristán desde el oscurantismo oficial que impera en la España monárquica. Nuestro agradecimiento a ese ingente trabajo que está creando una indudable influencia en la recuperación del pensamiento marxista entre los trabajadores conscientes de nuestro país.

Voy a narrar una anécdota sobre ello. Cuando llegué a Barcelona para exponer a Capella mi intención de hacer la tesis, dentro del Departamento de Filosofía de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), el insigne catedrático de Derecho Natural de la Universidad Central de Barcelona me confesó que ‘estaba a punto de tirar la toalla’. En efecto, tras la respetuosa despedida en el año de su muerte, los gestores de la cultura oficial comenzaron una campaña de desprestigio sobre su personalidad intelectual y política, que buscaba sepultar su memoria en el olvido.

Hoy podemos estar seguros de que Sacristán tiene un lugar de honor reconocido en el panorama intelectual del siglo XX español, y especialmente en el desarrollo del marxismo hispánico. La conmemoración de su centenario debe afianzar ese puesto de relevante en el pensamiento español y ampliar su influencia en la cultura universal. Entre los eventos que deben contribuir a esa finalidad, cuenta la publicación de mi tesis doctoral bajo el título La trayectoria intelectual de Manuel Sacristán. Teoría y práctica, en coedición entre la editorial española Irrecuperables y la Editora Historia cubana, perteneciente al IHC (Instituto de Historia de Cuba), institución dependiente del PCC (Partido Comunista de Cuba).

Esta publicación debe impulsar la difusión de su pensamiento en América. El año pasado se presentó el libro en la Fiesta de la Nacionalidad de Bayamo y en el Congreso sobre la Revolución Cubana convocado por el IHC en La Habana; también en la UACM (Universidad Autónoma de Ciudad de México). En el mes de febrero se ha presentado en la Universidad de Guantánamo, la Casa de África de Santiago de Cuba, la Feria del Libro de la Habana y la Universidad de La Habana. En el mes de marzo, se organizó una semana conmemorativa del centenario en la UACM. En Cuba se comienza a conocer y valorar su pensamiento y en México han comenzado los primeros destellos de su influencia. Y en México el Instituto Nacional de Formación Política de Morena se plantea publicar un libro con textos de Sacristán para conmemorar su centenario.

A continuación, intentaré describir los rasgos básicos de su personalidad intelectual. Una exposición más completa puede leerse en mi tesis doctoral y su reciente publicación dentro de los eventos conmemorativos. Este trabajo se estructura perfilando algunos rasgos de su pensamiento, a partir de su formación kantiana en el contexto cultural de la España franquista. Sus temas principales son: la asunción del marxismo como racionalidad paradigmática en la modernidad; la elaboración de una crítica radical de la cultura capitalista, así como la autocrítica del movimiento comunista reconociendo sus errores para perfeccionar la práctica revolucionaria; y el descubrimiento de la crisis de la civilización moderna, a partir de la destrucción de la biosfera por la expansión de las fuerzas productivas/destructivas capitalistas.

La filosofía según Sacristán

Hay dos aspectos que llaman la atención cuando una persona comienza a familiarizarse con los escritos de Manuel Sacristán Luzón. El primero es la amplitud de sus conocimientos e intereses: lógica y filosofía de la ciencia, estética y crítica del arte, ciencia política y social, ontología y metafísica, en todos esos campos nuestro autor ha incursionado con inteligencia y buen sentido. En este sentido, Sacristán es un filósofo clásico que huye de encerrarse en una especialización estrecha, si bien su principal campo de estudio ha sido la metodología de las ciencias, y en especial las ciencias sociales.

Esa actitud de curiosidad y perspicacia intelectual tiene su expresión en su concepción de la filosofía. Nuestro autor entendía la filosofía como reflexión en segundo grado, es decir, reflexión sobre la reflexión. La ciencia, el arte, la religión, la política y la cultura en general contienen reflexiones del ser humano sobre el mundo social y natural en el que vive. Tienen relación inmediata con la percepción, ya sea externa o interna, que la persona recibe de la naturaleza exterior -percepción sensorial- o interior -percepción emocional y sentimental, apercepción-. La filosofía reflexiona sobre esa reflexión; quiere decir que la filosofía trabaja con ideas y relaciones entre ideas, mientras que las ciencias y las artes elaboran la experiencia sensible; así como la religión y la cultura atienden a la experiencia interna de emociones y sentimientos.

De ahí que la filosofía -en su versión académica y oficial- venga a ser un estudio de gente sin especialidad definida -o bien, si se quiere, gente que se especializa en inquirir sobre toda la experiencia humana-. En una sociedad donde la división cada vez más amplia del trabajo exige una especialización cada vez más intensa, el filosofar se presenta como una actitud a contracorriente. Pero también puede considerarse como la puerta de salida para toda persona que necesite superar ese proceso. Porque, como decía Ortega y Gasset, la barbarie del especialismo caracteriza el desarrollo de las fuerzas productivas. Puede decirse que todo ser humano aspira a conseguir un conocimiento cabal del mundo en el que vive, y consecuentemente toda persona filosofa en la medida en que reflexiona sobre su experiencia vital y social, desarrollando su conciencia en algún grado. Desde este punto de vista, el filosofar de nuestro autor es una filosofía de la práctica, en sentido gramsciano -incluso desde antes de su adhesión al materialismo histórico-.

A lo largo de su vida, Sacristán se enfrentó con este problema, reconociendo la necesidad de la especialización en la división del trabajo y también la necesidad de su superación en la conquista de la armonía personal, a través de la recuperación consciente del sí mismo en unidad con el todo universal. Esa filosofía de la práctica de raigambre gramsciana, como reflexión crítica de todas las personas que participan en una cultura determinada, se opone a una filosofía académica que se elabora en la universidad burguesa como instrumento para la manipulación ideológica de las masas.

Por eso nuestro autor consideraba los estudios filosóficos como una materia que debía emprenderse tras haberse especializado la persona en alguna disciplina del trabajo con la materia. Él mismo fue licenciado en Derecho -como el propio Marx- y su acceso a la filosofía se hace partiendo del conocimiento de esta materia de la ciencia social. A partir de esa concepción del filosofar rechazó la filosofía universitaria, como un modo de producir ideología justificadora de la sociedad de clases, y subrayó el carácter ideológico de los estudios académicos, donde se produce y se acoge un pensamiento irracionalista en beneficio de las clases dominante. La auténtica filosofía, nos explica, se produce fuera de la universidad entre científicos, artistas y hombres de acción que reflexionan sobre su especialidad.

El interés por la ciencia y su fundamentación filosófica

El segundo aspecto llamativo es el talante analítico y crítico de sus reflexiones, cuya raíz se encuentra en su predilección por Kant entre los filósofos modernos. Posiblemente esa afinidad provenga de la matriz cultural que le proporcionó la filosofía española del siglo XX. En primer lugar, la influencia de Ortega, con sus estudios neokantianos en Marburgo, cuya influencia intelectual fue reconocida por nuestro autor. Además, la tendencia kantiana impulsada por los profesores de la Universidad madrileña republicana, entre ellos el decano de la Facultad de Filosofía de la Complutense, Manuel García Morente, y José Gaos, su discípulo, ambos exiliados en México al final de la guerra civil. Este último, traductor de Ser y tiempo de Heidegger, puede haber determinado la orientación de la tesis doctoral sobre Las ideas gnoseológicas de Heidegger, donde el autor subraya el paralelismo entre las filosofías de Kant y Heidegger.

En esta tesis doctoral, Sacristán se reafirma en los intereses científicos frente a la corriente existencialista: rechazo del filosofar anticientífico y antimetafísico de Heidegger. La exposición contra la doctrina del autor de Ser y tiempo es resultado de una decisión previa: la intención de estudiar lógica formal en Münster con Heinrich Scholz -teólogo evangélico seguidor de Leibniz y Frege-, como paso para introducir esos estudios en la cultura española. Se trataba de dar a conocer una concepción contemporánea de la ciencia: según el neopositivismo -filosofía de la ciencia dominantes en la primera mitad del siglo XX-, la lógica es el lenguaje en que se escriben las teorías científicas. La estructura lingüística de la teoría tiene un formato lógico. Y además, por otra parte, el desarrollo de la lógica en el siglo XX, a partir de los Principia mathematica de Whitehead y Russell, constituyó la base para el desarrollo de la computación y la revolución tecnológica del capitalismo a mitad de siglo.

Es además significativo que los dos años pasados en Münster fueran para Sacristán la puerta de entrada en el partido de los comunistas. Y no es posible omitir la influencia del racionalismo clásico -platónico y aristotélico- en su reflexión. Influencia reconocida en sus escritos de juventud y reforzada por el magisterio de Scholz durante su estancia en Münster. En lugar de oponer el materialismo aristotélico al idealismo platónico, ambos se complementan; lo que pasa es que proponen tareas distintas. Sin embargo, su convicción fundamental fue materialista como fundamento de la investigación científica, en el sentido de la máxima aristotélica que afirma que el alma es de alguna manera todas las cosas. A través de los conceptos teóricos comprendemos una realidad que existe independiente de nuestros sentidos, pero que nos es conocida por ellos y por la forma en que nuestro entendimiento capta la existencia material. Ese aristotelismo da origen a un relativismo ontológico, que tiene su razón de ser en las diversas interpretaciones del conceptualismo que se han dado a través de la historia del pensamiento, y que encuentra en las exposiciones del lógico norteamericano Willard van Orman Quine su referente moderno.

Es pertinente -para comprender bien la reflexión sacristaniana y las características de su profesión marxista- la comparación entre el desarrollo filosófico de la modernidad en España e Italia. Mientras que en Italia es perceptible el magisterio de Hegel en Benedetto Croce y Giovanni Gentile, y a través de estos en el marxismo italiano, en España la recepción de la modernidad ha pasado por la crítica kantiana de la metafísica especulativa. Sacristán ha reconocido su deuda con Kant, lo que es perceptible en todo su filosofar. Y aunque también ha señalado su identificación con la Fenomenología del espíritu de Hegel, sus críticas a este autor han sido numerosas, subrayando su ambigüedad en numerosas elucubraciones que se transparentan en el filosofar de Marx y Engels, como exposiciones metafóricas de los hechos que necesitan ser analíticamente considerados en contexto científico. El pensar dialéctico encubre simplificaciones que necesitan ser analizadas para comprender los fenómenos concretos.

Esto hace de él un marxista muy peculiar, puesto que el materialismo dialéctico ha asumido por lo general la herencia hegeliana como su raíz más auténtica. No hemos de olvidar, sin embargo, que estuvo casado con Giulia Adinolfi, comunista napolitana, y que el referente del trabajo político de Sacristán fue durante muchos años el PCI -Partido Comunista Italiano, instruido por los textos que escribió Antonio Gramsci en la cárcel fascista-; y dentro de él la línea desarrollada por su Secretario General, Palmiro Togliatti. Así que en su filosofar es perceptible una tensión entre sus inclinaciones analíticas y precavidas frente al optimismo epistemológico del hegelianismo idealista –el miedo a errar es en sí mismo el error, reza el Prólogo de la Fenomenología-; por otro lado, las necesidades prácticas del compromiso y la acción exigen tomar decisiones sin tener todos los cabos bien atados, asumiendo riesgos en un salto dialéctico para explorar el futuro.

Hay que notar que esa actitud kantiana de fondo no ha sido siempre predominante en sus trabajos y actitudes prácticas. Esto es especialmente perceptible en la primera etapa de su militancia en el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) entre los años 1956 y 1964. En esa época de su vida, Sacristán fue inspirado por el optimismo resultante de la victoria comunista en la SGM (Segunda Guerra Mundial). Su filosofar de entonces puede clasificarse como manifiestamente ortodoxo, asimilando la ‘concepción del mundo’ materialista dialéctica, y exponiéndola en una serie de trabajos que pueden considerarse apologéticos, en defensa de la interpretación marxista de la filosofía y la historia.

Sin embargo, la crisis del movimiento comunista en los años 60, y el final de las perspectivas de cambio social abiertas con aquella victoria en la SGM, retrajeron el pensamiento de Sacristán a su matriz inicial crítica y a sus querencias analíticas. Intentó entonces fundar el marxismo como ciencia social revisando sus conceptos básicos y su teoría. Y llegó a la conclusión de que hay un ‘núcleo duro’ que no puede ser refutado por los hechos fácticos porque está más allá de ellos: el comunismo -el conjunto de valores e ideales que conforman el sentido común de las clases subalternas-.

Considerando ese núcleo duro como una metafísica, en el sentido de que no tiene realidad presente, sino ideal, orientando la práctica de la clase oprimida, llegó a su definición de moral como el comportamiento humano que tiene realidad futura. El hecho de hablar de metafísica puede chirriar para los marxistas educados en la ortodoxia, pero está en consonancia con la evolución de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Se puede comprobar leyendo a Imre Lakatos. Esta nueva etapa de su evolución la he denominado el marxismo heterodoxo, en su propósito de incluir las aportaciones de diferentes disciplinas entre los conocimientos que justifican la teoría social para la emancipación. Las conquistas conceptuales que esa heterodoxia nos ha proporcionado no son pequeñas y, al menos en parte, deben servir de base para la reconstrucción del marxismo en el siglo XXI.

La afirmación del comunismo como núcleo duro del marxismo fue acompañada por el acercamiento al anarquismo –metafísica del movimiento obrero-, proponiendo la conjunción de ambas corrientes que constituyeron la primera internacional. Se debe tener en cuenta que ya en su juventud sintió inclinación por el anarquismo, lo que es natural en una ciudad como Barcelona donde la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), el sindicato anarquista, fue mayoritario durante muchos años. Esta afinidad no debe contraponerse a su convicción leninista en su versión gramsciana, puesto que habló de la contaminación anarquista de los leninistas. Ese leninismo le acompañó hasta el final de sus días: hay que plantear a los movimientos sociales la cuestión del poder.

Por otro lado, el estudio antropológico nos descubre que el comunismo -como ausencia de propiedad privada y de estado- es el origen de la humanidad y la forma de organización de las sociedades prehistóricas, lo que viene recogido por Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. El trabajo de Sacristán sobre el indio Gerónimo nos muestra que él también estudió esa cuestión; ese conocimiento refuerza nuestra comprensión del comunismo como parte esencial de la socialización, apoyando nuestras intuiciones básicas sobre la naturaleza humana y orientando nuestra acción sobre las realidades prácticas.

El concepto de persona

Entender bien la personalidad de Sacristán nos exige comprenderla como una totalidad, que se ha desarrollado en un tiempo determinado dentro de una geografía definida. De ese modo una persona sería una mónada en sentido de Leibniz, donde se refleja todo el universo, y por eso podemos ver a través de ella la realidad de su momento histórico. La ventaja de estudiar su trayectoria intelectual, para comprender el mundo de la segunda mitad del siglo XX tanto como sus prolongaciones actuales, estriba en la transparencia de su pensamiento y la claridad con que ha transmitido al mundo sus opciones y compromisos fundamentales. He llamado a esa percepción de la coyuntura histórica el ‘diagnóstico del tiempo’, siguiendo una indicación de José María Ripalda, mi director de tesis.

Se construye con ello una idealización, omitiendo los detalles anecdóticos y arbitrarios de la biografía. No me interesa ni me parece significativo nada centrado en mi persona -nos dice el filósofo contestando a una encuesta-. Me interesa estrictamente el valor histórico objetivo que puede tener lo que yo haya he vivido, o lo que yo pueda pensar, o su falta de valor. Pues, aunque todo pudiera tener significado en algún sentido, nuestras limitaciones nos exigen centrarnos en aquello que podemos comprender y dominar, porque entra dentro del campo de la razón.

El valor histórico objetivo de la vida y el pensamiento de un persona contemporánea está en relación con las luchas de los trabajadores por construir la nueva sociedad socialista, que elimina las clases sociales; con el desarrollo de la ciencia social emancipadora para ampliar las capacidades y destrezas de los seres humanos en el dominio de su práctica; con la construcción de una cultura fundada en la conciencia moral de los ciudadanos, reconciliando el individuo con su sociedad; con el desarrollo armonioso de las fuerzas productivas, superando el desastre civilizatorio que el modo de producción capitalista ha traído para la historia humana.

La persona así definida es un ente unificado, un alma en sentido metafísico, y tiene una definición kantiana y otra marxista, que fueron recogidas y realizadas en la práctica ética y política por nuestro autor. Desde el punto de vista kantiano, la persona es un sujeto racional que posee ideales morales, los cuales le proporcionan un sentido del deber y orientan su acción hacia el autodesarrollo y perfeccionamiento. Ampliando el concepto kantiano de sujeto -como lo hicieron los clásicos alemanes que le sucedieron-, se debe entender que se puede aplicar a un sujeto individual, tanto como a una colectividad institucionalizada -como la nación en Fichte-; o incluso a la realidad universal del género humano, en la medida en que fuera capaz de dirigir la historia hacia sus fines racionales.

La filosofía clásica alemana ha proporcionado al pensamiento moderno el concepto de sujeto en busca de su emancipación a través del dominio sobre la práctica. Desde esa perspectiva, el ideal tiene realidad futura a partir de la práctica intencional que busca realizarlo. La humanidad entera, capaz de dominar el proceso histórico hacia su perfección, sería la realización del Espíritu Absoluto, en palabras de Hegel, como emergencia de la divinidad en el desarrollo dialéctico del ser racional. El problema que encontramos en ese idealismo hegeliano es que da por constituido lo que está en proceso de constituirse, cometiendo al mismo tiempo las dos falacias metafísicas -la naturalista y la idealista-, cuando afirma que todo lo real es racional y todo lo racional es real.

Es por eso que Marx y Engels en su juventud definieron el idealismo hegeliano como el último aborto metafísico -el último en su tiempo, luego ha habido más-. En el Manifiesto comunista, al hablar del hundimiento de las clases en lucha como futuro posible de la historia, estaban descartando esa metafísica, al tiempo que la fe ingenua en el progreso, fundado por la providencia divina. Esta es una auténtica declaración de ateísmo que niega la existencia actual de los ideales -último refugio de la divinidad-, sin dejar de orientar la vida personal y la acción colectiva por ellos. La crítica de las falacias metafísicas ha sido un punto esencial de la reflexión sacristaniana sobre la acción política comunista, como una profesión de auténtico marxismo.

El concepto marxista de persona parte de la tesis VI sobre Feuerbach de Marx, que afirma que la esencia del ser humano es el conjunto de las relaciones sociales. Una idea ampliada y desarrollada por Gramsci, al hablar de la persona como centro de anudamiento. Significa que cada individualidad es un centro de relaciones con los demás seres humanos y con las cosas de la naturaleza que maneja como instrumentos para su vida. La humanidad es una vasta red de relaciones en la que cada singularidad ocupa su puesto para el sostén de la totalidad. Y esa red está en movimiento recogiendo y sistematizando la experiencia humana del mundo. De tal modo, cada una está desarrollándose con el conjunto y se caracteriza por las relaciones que la constituyen como ese nudo en la red.

Pero sucede, además, que la persona se cambia a sí misma cuando puede cambiar sus relaciones y modificar su puesto en la red. Si bien las determinaciones de la personalidad por su papel en la sociedad condicionan sus necesidades prácticas y su modo de desarrollo, hay un margen de libertad proporcionado por la conciencia, que permite la movilidad de la persona hacia fines decididos autónomamente. Cada persona tiene un grado de autonomía -variable, pero en todo caso no muy grande-, y se mueve dentro de la red hacia objetivos propios. Esa contextura explica la enorme complejidad del mundo social.

Este concepto nos da una idea de las determinaciones de la libertad, que son enormes, como se ve, pero que pueden modificarse en cierto grado gracias a la conciencia, a la reflexión que la persona hace sobre sí misma: conócete a ti misma -como máxima esencial de la ética desde su origen racional en el mundo griego clásico-; en cuanto que ese conocimiento de sí es el fundamento de la libertad. Conocer la verdad es una condición para obrar bien -es necesario tener una buena información para actuar consistentemente, y esta es la importancia de la ciencia: no es posible la democracia sin educación y cultura para el pueblo-.

A través de esos conceptos, se intenta fusionar la filosofía práctica en la unidad de la ética, la moral y la política, como lo estuvieron en el nacimiento de la racionalidad mediterránea en el mundo clásico griego. Y como, por cierto, está prescrito entre los intelectuales y pensadores de la cultura cubana revolucionaria. Esa filosofía práctica se transforma así en filosofía de la práctica en la exposición de Gramsci -difusión de los contenidos racionales de la reflexión consciente en la cultura a través de la crítica del sentido común en la construcción de la conciencia de clase-.

La evolución del pensamiento de Sacristán

La formación kantiana de Sacristán es perceptible en el proyecto filosófico que se forjó en su juventud, y que proviene de una propuesta de Jean Wahl: componer la filosofía contemporánea como la síntesis entre el existencialismo y el positivismo. En efecto, el antecedente de ambas corrientes es el mismo -el filosofar kantiano-, con la diferencia de que el existencialismo desarrolla la moral práctica fundada en la libertad, mientras que el positivismo avanza en la filosofía de la ciencia a partir de los postulados kantianos sobre la estructura lógica de la ciencia.

Si los trabajos de Kant han podido jugar ese papel fundamental en el desarrollo de la filosofía europea contemporánea es porque sintetizan las dos tendencias previas desarrolladas por los pensadores europeos: el empirismo inglés y el racionalismo continental. El filósofo de Königsberg supera la crítica de Hume a la metafísica, subrayando el carácter a priori de los conceptos fundamentales con los que el ser humano conoce el mundo: estos no son refutables por la experiencia, porque constituyen la forma en que el ser humano recibe la experiencia. Con su postulación del a priori en el conocimiento se produce lo que Gustavo Bueno llamaba el ‘giro epistemológico’ en la modernidad europea, equiparable al impulso socrático en el racionalismo antiguo -y la síntesis averroísta en el medieval-.

¿Cómo sucedió, pues, que ese pensamiento más bien crítico y reformista desembocara en el marxismo? Sacristán entendió la historia filosófica de Kant como una afirmación del progreso de la humanidad, expuesto paradigmáticamente por el desarrollo científico. A partir de esa convicción, las decisiones fundamentales de su vida se dirigieron a interpretar y apoyar la ciencia para la cultura española. De esa convicción nació su decisión de estudiar lógica en Münster, ya que esa disciplina proporciona la estructura categorial del método hipotético-deductivo, según postulaban las investigaciones de los neopositivistas en la primera mitad del siglo XX.

Pero nuestro autor estaba interesado fundamentalmente por las ciencias sociales -recuérdense sus estudios de Derecho-, y entendía que el método de investigación social no puede reducirse al fisicalismo predominante en la sociología liberal, que se centra en la ingeniería del control social. Es necesario conceptualizar la subjetividad humana como una realidad emergente en la historia natural del planeta Tierra -a partir de una ontología del ser social fundada por la libertad-. Y en esa dirección apuntaban las reflexiones de los filósofos existencialistas. Esta corriente proporcionaba nociones y reflexiones sobre la realidad humana, que el cientificismo positivista abandonaba en favor de las técnicas para la manipulación de las masas en la sociedad capitalista. Los existencialistas rechazaban esa ingeniería positivista, poniendo en cuestión las actitudes liberales de la modernidad y la propia ciencia como investigación para el control social. Pero su concepto de libertad degeneraba en arbitrariedad, acabando por justificar las caprichosas veleidades de la oligarquía capitalista dominante, o las imposturas tragicómicas de las clases medias en trance de proletarización por la crisis capitalista.

El desastre, oculto tras el divorcio entre ciencia y moral, estalló en el cataclismo de la SGM, con los movimientos fascistas creados para destruir las organizaciones obreras. Ni el pragmatismo positivista ni la arbitrariedad existencialista pueden resolver los problemas históricos planteados por el desarrollo de las fuerzas productivas. Tampoco pueden satisfacer a las personalidades transidas por una moralidad exigente y una ética racional. Esas singularidades, con voluntad de constituirse autónomamente como sujetos de su propia vida, son conscientes de la imposibilidad de hacerlo aisladamente, si no es con todos los demás seres humanos que constituyen la sociedad universal. Hay que llegar a la consciencia de la necesidad histórica para construir la subjetividad racional; tarea hoy como entonces desechada por el imperialismo liberal, que abandona el proceso social a las leyes impersonales que Marx y Engels descubrieron en su investigación juvenil sobre la esencia de la humanidad: el desarrollo contradictorio de las fuerzas productivas a través de los modos de producción explotadores.

La libertad arbitraria, promovida por las filosofías antirracionales, viene a ser contestada por la objetividad mundana, poniendo las cosas en su sitio. Este es el núcleo válido de la dialéctica de Hegel. Superar esa profunda inconsistencia de la existencia humana -expuesta parabólica e ilusoriamente por el existencialismo, tanto como por la teología cristiana dogmática- exige un proyecto colectivo que oriente el devenir histórico hacia estadios superiores de civilización. Exige el socialismo.

De ese modo, la síntesis que el joven Sacristán buscaba entre positivismo científico y existencialismo moral resultó ser el marxismo. El existencialismo le proporcionó la noción de sujeto, profundizando sus raíces en la filosofía clásica alemana. El positivismo, la filosofía de la ciencia, como forma racional de interpretar la experiencia humana del mundo. Se creaba un abismo entre ambos aspectos de la humanidad en la filosofía contemporánea que el marxismo venía a suturar con el concepto de práctica como fulcro de la racionalidad, su propuesta de transformar la realidad social a partir de la acción de la clase obrera, y su ciencia social fundada en el descubrimiento de las leyes de la historia. La victoria de los comunistas sobre el fascismo vino a confirmar la superioridad de la interpretación marxista de la historia sobre el irracionalismo de la clase dominante.

Las peculiaridades de esta forma de comprender el materialismo dialéctico han sido esbozadas ya: el comunismo que tiende a la abolición de las clases sociales, buscando la liberación del trabajo respecto de su explotación, como ‘núcleo duro’ -la metafísica irrefutable- del marxismo; el personalismo que entronca con la tradición cultural europea, en la línea de desarrollo que parte de los valores cristianos y llega al racionalismo moderno que los sistematiza; la fundamentación de la moral en la libertad, como creación de un mundo nuevo bajo la conciencia de la necesidad histórica; la analítica crítica como herramienta metodológica para interpretar las ideas y productos teóricos; la prioridad de la práctica para determinar la verdad de las ideas, tomando en cuenta además que los intereses prácticos determinan la percepción de la realidad, según la Tesis V sobre Feuerbach. Estas características fueron importantes cuando sobrevino la crisis del movimiento comunista europeo; entonces fue necesario volver a pensar la teoría y sus fundamentos.

El análisis de la crisis comunista

Sacristán tomó conciencia de las realidades de su tiempo en un proceso de maduración que atravesó la crítica cultural de la sociedad franquista, el reconocimiento de los avances sociales en la URSS, la lucha política antifascista en favor de la emancipación de los trabajadores dentro de una cultura en libertad, y finalmente la crisis de la civilización industrial al chocar el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas con los límites del planeta Tierra. Al final de su vida, nuestro autor descubrió que la crisis del movimiento comunista se transformaba en crisis civilizatoria.

En la década de los 70 del siglo pasado, los defectos del Diamat -ideología de la burocracia soviética construida a partir del materialismo dialéctico- hundían el marxismo como disciplina científica, rompiendo con ello el proyecto comunista, que era para Sacristán la racionalidad paradigmática de la modernidad. Proceso claramente intuido por él, quien intentó reparar la teoría aplicando sus conocimientos en filosofía de la ciencia con el análisis de la teoría marxista. El giro historicista, que se produce en la interpretación del trabajo científico alrededor de la mitad del siglo pasado -los trabajos de Thomas Kuhn e Imre Lakatos-, resultó de enorme interés para la comprensión de la ciencia, acercando los postulados marxistas a la corriente principal del pensamiento más avanzado. Sobre esa base elaboró una exposición de la teoría marxista, que reconocía el valor del trabajo de Marx como sociólogo de la ciencia.

Además, reconociendo la crisis del marxismo y la debilidad del movimiento comunista en el último cuarto del siglo XX, sin embargo, sostuvo la corrección de las leyes del materialismo histórico -el desarrollo de las fuerzas productivas a través de los modos de producción y la necesidad de construir la sociedad sin clases-, tanto como la práctica leninista de disputar el poder político a la burguesía para construir la alternativa social. Su empeño en resolver los problemas teóricos del marxismo a través de la crítica analítica dio lugar a excelentes textos y profundas consideraciones, que deben iluminar el quehacer comunista de nuestros días. No obstante, sus elaboraciones no sirvieron para reconducir la lucha obrera hacia la revolución anticapitalista. La causa de esa imposibilidad yace en la coyuntura histórica y en el proceso de desarrollo social. Es necesario descubrir, tras las experiencias del siglo XX, que las revoluciones efectivas en aquel siglo fueron antimperialistas más que propiamente anticapitalistas, desarrollándose en la periferia del sistema internacional, y desembocando en el capitalismo de estado que actualmente se desarrolla en las sociedades de economía mercantil dirigida por los aparatos del ente público.

La predicción de Marx y Engels, sobre la revolución socialista en los países desarrollados, no se cumplió. Para las mentalidades positivistas, que no comprenden las complejidades del método científico en ciencias sociales, esto resultaba una refutación de la teoría marxista. Pero la propuesta del socialismo no se hace desde leyes naturalistas, que puedan ser corroboradas por hechos sobrevenidos, sea experimentalmente o no. Es una ley intencional y está en función de la voluntad subjetiva. Por otro lado, el desarrollo de la RPCh (República Popular China) ha demostrado que la planificación pública es superior a la economía basada en los equilibrios del mercado, con sus crisis cíclicas trayendo catástrofes históricas. Es claro que estas realidades nos exigen un estudio de los problemas de la construcción del socialismo, recogiendo las experiencias exitosas y generalizándolas en el desarrollo social sin perder el norte del socialismo como sociedad sin clases construida por la lucha obrera. La conclusión de ese estudio viene a mostrarnos el papel esencial de la cultura en la construcción de la consciencia colectiva, como base para la constitución del sujeto histórico -tal como fue expuesto por Gramsci en su filosofía de la práctica, y ha sido puesto de relieve por Xi Jinping para la RPCh-.

La labor de Sacristán en su momento histórico no consiguió que la práctica política de los partidos comunistas se orientara hacia la consecución del socialismo en los países desarrollados, porque no era la tarea inmediata para el movimiento por la emancipación social. El descubrimiento de nuevas problemáticas históricas, que generaban los movimientos sociales -pacifismo, feminismo y ecologismo-, exigían atención y respuestas prácticas que no habían sido consideradas previamente en la teoría marxista. Había que ir despacio. En este sentido, la reflexión kantiana sobre la historia viene a prestar un apoyo para la interpretación racional de los acontecimientos contemporáneos -el desarrollo de la humanidad es pedetemtim progredientis -progreso paso a paso-, al decir de Lucrecio en De rerum natura-.

Hay cuatro factores que explican el fracaso del movimiento comunista en Europa durante el siglo XX:

-la renuncia de la clase obrera a la tarea propuesta de construir el socialismo, por su aceptación de los valores capitalistas en la constitución de la sociedad de masas consumista -su transformación en una aristocracia obrera según la definición de Lenin-.

-la enorme violencia de la oligarquía dominante contra de las organizaciones obreras, destruidas por el fascismo -lo que pone las cuestiones de la memoria histórica en el primer plano de la actualidad-.

-el deslumbramiento por las instituciones burguesas entre los intelectuales adheridos a la causa de la clase obrera.

-los errores y defectos de los partidos comunistas y sus dirigentes.

Esta última causa fue colocada por nuestro autor en último lugar, señalando que no la consideraba especialmente importante. En mi opinión, debe ser reconsiderada a partir de sus observaciones acerca de la aparición de un nuevo grupo o estamento social, que podría incluso clasificarse con nueva clase social privilegiada y dominante: la burocracia. Sacristán duda como clasificar la nueva situación creada en los estados pre-socialistas, pero hoy ya es posible afirmar la aparición de un modo de producción burocrático tras la revolución proletaria -lo que Lenin llamó capitalismo de estado-. Este sistema debe entenderse a partir de la teoría de Samir Amin de la desconexión y el estado tributario como modo predominante del desarrollo de las fuerzas productivas en la Antigüedad y el Medievo.

Otra observación -que también encontramos en la descripción de la coyuntura histórica por Sacristán- es que la organización económica de la URSS fue incapaz de un desarrollo de las fuerzas productivas a la altura del desarrollo capitalista. En efecto, el capitalismo consiguió superar la crisis de acumulación en el siglo XX gracias a la revolución informática -automatización de la industria, simplificación de las tareas administrativas, creación de una red de comunicaciones internacional-. Creo que la causa del deslumbramiento de los intelectuales -más o menos orgánicos de los partidos obreros- fue esta revolución tecnológica, que incrementó fabulosamente la productividad del trabajo -y con ella la plusvalía relativa-. Hay suficientes datos en los textos sacristanianos para suponer que, si bien no lo formuló expresamente, esa idea rondó su pensamiento.

El descubrimiento de la crisis ecológica como un límite del progreso

Tras la constatación de la crisis del marxismo, preludio del hundimiento del movimiento comunista en Europa, y con la percepción de que la clase obrera en los países desarrollados se adaptaba a las condiciones de la sociedad liberal, Sacristán buscó la renovación de la lucha política anticapitalista en los movimientos sociales. Su compañera, Giulia Adinolfi, impulsó las luchas feministas en Barcelona; él estudió los problemas del desarrollo humano que descubría la ciencia ecologista.

Esos problemas fueron puestos de relieve para la opinión pública occidental por el Informe del Club de Roma sobre Los límites del desarrollo en 1972. En Alemania Wolfgang Harich alertó sobre la crisis ecologista para Europa del este y los países con economía planificada pre-socialista. Sacristán conocía a este autor desde su época de estudios en Münster durante los años 54-56, como redactor de la revista Deutsche Zeitschrifft für Philosophy; tradujo y prologó su libro ¿Comunismo sin crecimiento?, y le invitó a Barcelona para debatir con él sobre el futuro de la humanidad y el socialismo. El resultado de esta nueva perspectiva en la historia humana fue lo que Víctor Ríos llamó el ‘marxismo ecológico’ [1].

Si bien la tradición comunista moderna es progresista, este sesgo conceptual no está necesariamente asociado a la lucha política por la abolición de las clases. El progresismo puede ser perfectamente liberal, y a la inversa la perspectiva comunista se opone al desarrollo capitalista de las fuerzas productivas, basado en la explotación de la fuerza de trabajo y las riquezas naturales del planeta Tierra. La crítica de Rousseau al progreso entendido a la manera liberal nos alerta de una tradición republicana que ha opuesto numerosas objeciones al optimismo ilustrado sobre el desarrollo fundado en la explotación. Esa prevención se encuentra en los escritos juveniles de Marx y Engels, cuando afirman que toda fuerza productiva implementada por la burguesía es al mismo tiempo una fuerza destructiva. En la tradición literaria alemana esa comprensión del monstruoso crecimiento capitalista está simbolizada en el Fausto de Goethe, personaje que se agencia la ayuda del diablo Mefistófeles para impulsar la economía del estado. Hoy sabemos además que la esfera terrestre pone límites definidos a la explotación de la naturaleza, y no es posible un desarrollo infinito de las fuerzas productivas dentro del desorden imperialista actualmente dominante.

La irracional explotación capitalista de la naturaleza en todas sus dimensiones -física, biológica y humana-, conduce a la catástrofe de la civilización, destruyendo los ecosistemas terrestres y amenazando la estabilidad de la biosfera. La forma concreta que adopta esa ambivalencia de las fuerzas productivas en el capitalismo es pensada por Sacristán a través de una evaluación de la actividad científica moderna, según la cual la ciencia moderna es muy buena desde el punto de vista epistemológico, por sus excelentes resultados en el conocimiento de la auténtica naturaleza de la realidad; y sin embargo, es muy mala desde el punto de vista ontológico de la práctica social, por su peligrosidad y destructividad.

La conclusión es que el socialismo no debe imitar las formas capitalistas del desarrollo, sino que será una sociedad donde se viva de otro modo. Se trata de cambiar la dinámica del progreso fundado en la acumulación de capital, sustituida por una sociedad en la que el tiempo de ocio se dedique al desarrollo de las facultades espirituales del ser humano, la búsqueda de la belleza a través del arte, el conocimiento científico de la realidad natural, la extensión de la cultura a toda la ciudadanía mediante la educación y el estudio. Las dificultades para alcanzar ese nuevo estadio de civilización son enormes y exigen la superación de la dinámica capitalista liberal, sustituida por la planificación pública y el desarrollo consciente de las poblaciones humanas. La nueva coyuntura mundial -que abole la unipolaridad tiránica del imperialismo liberal en favor de un mundo multipolar fundado en el consenso alrededor de la legislación de la ONU (Organización de Naciones Unidas)- abre una puerta al desarrollo alternativo que la humanidad necesita.

Conclusión

Aplicando el análisis generacional, que al decir de Ortega es un instrumento para interpretar la labor cultural de los intelectuales en función de su contexto histórico -y que fue adoptado por Sacristán en su investigación sobre el materialismo dialéctico-, nuestro autor pertenece a la cuarta generación de marxistas. Esta concibió grandes esperanzas tras la victoria de los comunistas en la SGM, comprendiendo más tarde que la tarea de construir el socialismo presentaba dificultades extraordinarias que habían sido contempladas previamente por los pensadores marxistas. Ante esa nueva coyuntura histórica, nuestro autor emprendió la tarea de reconstruir la teoría asimilando los nuevos problemas civilizatorios que aparecieron en las últimas décadas del siglo XX.

Su encomiable labor merece ser estudiada y desarrollada para la reconstrucción de un marxismo útil para comprender la coyuntura presente de la humanidad, y avanzar en la construcción de una civilización sostenible en estos momentos de grandes desafíos para la humanidad del siglo XXI.

Notas

[1] Nota de la edición: Ríos, Víctor (2020): El marxismo ecológico y el comunismo verde de Manuel Sacristán, revista Realitat.